공황. 혹은 공황장애.

그냥 하루를 살다가, 아무 이유 없이 가슴이 뛴다.

그 심박수는 설레임의 선물이 아닌 공포의 산물이다.

멍해지는 머리속과 온몸이 무기력해져 아무것도 할 수 없으며 이렇게 시간이 정지되며 내 호흡도 멎을 것 같다.

이따금 우울함에 가끔 떠밀려오는 죽음이 생각나 차라리 그냥 다 무너져 버리고 싶다.

하지만 무너지지 않는다, 그저 이런 상태가 예측불가하게 찾아오니 그게 무척 공포스러울뿐이다.

하루는 운전을 하다가 급히 비상등을 켜고 차를 간신히 가장 자리 차선이 넓은 곳에 정차하고 급히 콘솔박스를 뒤졌다.

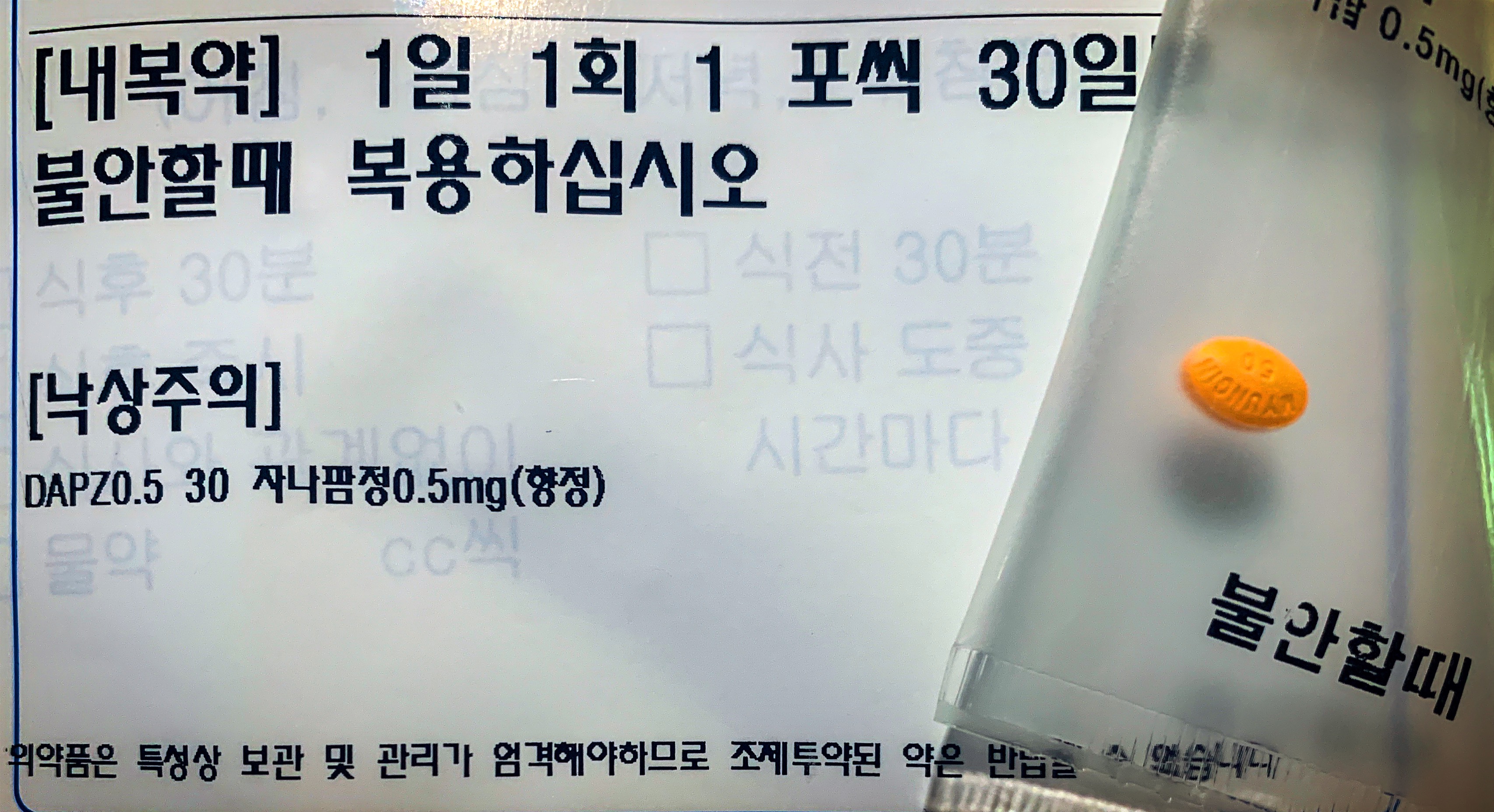

황급히 약봉투를 찢고 떨리는 손으로 약을 꺼내 삼킨다.

운전대를 부어잡은채 머리를 떨구곤 계속 심호흡, 심호흡.

난 오늘도 살 수 있어, 난 오늘도 살아야해, 학교에서 아이들이 곧 나와서 날 기다릴꺼야. 그러니 정신차려.

눈을 부릅뜨며 계속 머릿속 산산조각난 이성을 대충 얼기설기 꿰매며 아이들을 위해, 학교를 향해 차를 몰았다.

이게 일상이다.

언제 찾아올지 모르는 심장과 뇌가 수축하는 듯한 고통, 그 순간만은 죽을 것만 같지만 절대 죽지 않는다.

머리가 멍해지며 가슴이 조여올때마다 ‘아니야, 이러지마’ 라고 형체도 없이 날 뒤덮어오는 무언가에게 부탁해본다.

당당하고 열정적이고 화려하던 난 어디갔을까.

내가 그 당시 내 위치에서 최선을 다해 이뤘냈던 모든 것들에 쏟아지던 칭찬과 환호.

반짝반짝 빛나고 진취적이었던 당찬 삶.

그렇지만 이제야 안다.

그 때의 난 내 영혼을 쥐어짜서 남들 앞에 섰다.

잘 하지 않으면, 레쥬메에 올라갈 빛나는 한줄을 만들어 내지 않으면 안된다.

매 순간 공포스럽지만 그걸 내색하는 순간 실패가 되고, 나와 내 가족 모두 다른사람들의 비아냥거리가 될 지 모른다.

그러기에 가슴을 펴고, 이를 악물고 남들 앞에 나섰고 하루하루에 모든걸 쏟아부었다.

하루에 잠을 한 두시간만 자더라도, 그래야만 한다.

몸 이곳 저곳에서 그 상황이 버겁다는 신호를 보내와도 대충 손에 잡히는 약과 악으로 버텼다.

그냥 숨쉬는 것 자체만으로도 넋이 나갈 것 같지만 몸에 수많은 종류의 카페인을 쏟아부었다.

그래야만 하니까, 내 주변 사람들은 그런 날 자랑스러워 하니까.

다른 이의 행복을 위해서 살았으면 안되는데.

난 그들의 웃음을 만들어 내는 것이 내 삶의 행복인 줄만 알았다.

하지만 난, 내가 나여도 된다는 사실에 행복해 했어야만 했다.

내가 오롯이 나로 살면 주변을 행복하게 할 수 없다는 강박에 사로잡혀 나 자신을 외면했다.

소심해도 괜찮아.

두려워도 괜찮아.

어려워도 괜찮아.

조금 못해도 괜찮아.

나서지 않아도 괜찮아.

실수하는 것도 괜찮아.

실패하는 것도 괜찮아.

최고이지 않아도 괜찮아.

다 그냥 그럴 수 있어, 그러니 괜찮아.

그렇게 치열하던 시절, 누구라도 그냥 이 한마디 해줬으면 될텐데.

괜찮아.

밤하늘에는 우리가 보는 환하게 반짝이는 별들도 있지만,

그 뒤, 저 멀리엔 보이지 않는 수많은 반짝이고 있는 별들이 있다고.

이미 되돌릴 수 없는시간,

난 내 몸과 마음을 외면한 댓가를 치루는 중일지도 모르겠다.

하지만 아프다는 사실 때문인지 온전한 나로 있어도 그 누구도 무어라 하지않는다.

그래, 이제 이런 내가 있다.

비록 알 수 없는 어둠이 자기 멋대로 날 아무때나 덮쳐오지만,

그 어둠속엔 그래도 은은히 반짝이는 온전한 내가 있다.

'일상 > 안녕, 섬유근육통 그리고 공황장애.' 카테고리의 다른 글

| 이별, 공허, 공황. (0) | 2022.09.16 |

|---|---|

| 섬유근육통, 9월 병원 정기 방문 전 기록. (0) | 2022.09.15 |

| 섬유근육통 그리고 공황장애 (0) | 2022.06.03 |